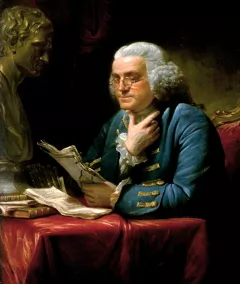

They that can give up essential liberty to purchase a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety.

Benjamin Franklin

Наше время, возможно, худшее в истории человечества для идеи свободы слова в плане общественного отношения (если брать во внимание только тех, кто вообще о таких вещах задумывается, естественно). Хотя, и это даже не парадокс, возможно, пока еще лучшее по текущему фактическому положению дел. Свободу нынче предпочитают менять не столько на безопасность, сколько на душевное спокойствие, но получается не очень.

С одной стороны — политкорректность и иже с нею. С другой — тенденция на возрождение авторитарных режимов за пределами «золотого миллиарда». И вишенкой на торте попытки социальных сетей объединить в себе и то, и другое (хотя это и не так страшно, как кажется тех сетей завсегдатаям, но все же неприятно и симптоматично). Не так страшно, потому что, как показал пример Тик-Тока, монополии соцсетей не вечны, но неприятно, потому что они все-таки монополии.

Часто свободу слова приравнивают к отсутствию государственной цензуры и отсутствию государственного же наказания за слова. Однако, понятие свободы слова значительно шире и относится к обществу в целом, а не только к взаимодействию граждан с государством. Коротко я бы сформулировал так (и это будет тезис номер ноль, или скорее, пол-тезиса):

- Свобода слова — это отсутствие монополии на информацию.

-

Кто выступает в роли монополиста — государство, корпорации или какие-то общественные группы — это уже второй вопрос. Государственные репрессии — в общем-то тоже средство создания (и поддержания) такой монополии.

В чем проблема с правами и свободами в целом? Их реализации в каких-то случаях могут противоречить друг другу. Отсюда вытекает распространенная концепция, что свободы не равнозначны и делятся на базовые и инструментальные, или же как-то ранжируются. И вариантов такого ранжирования может быть великое множество. Сейчас многие, осознанно или не совсем, исходят приоритета права на ту самую пресловутую безопасность, довольно широко трактуемую — от права на жизнь, до права на достоинство (что бы это ни значило), социальную справедливость и так далее. А свобода слова идет на вторых ролях, как нечто, сидящее на верхушке «пирамиды Маслоу». Логика в этом есть…

Но есть и загвоздка. Дело в том, что без свободы слова мы не можем знать что-либо определенное о соблюдении всех прочих прав и свобод. То есть да — условный великодушный диктатор, подавивший свободу слова, может при этом и безопасность (для не-диссидентов) обеспечивать, и свободу предпринимательства даже. Но знать об этом будет только он сам, да еще, возможно, вражеская разведка. У рядового члена общества просто не будет на этот счет никакой информации, которую он может считать достоверной.

Банальное правило: чтобы составить мнение о каком-либо факте, который мы не видели своими глазами, нужно несколько независимых источников. Особенно это критично в случае социальных фактов и явлений, где всегда есть заинтересованные стороны, и в подавляющем большинстве случаев это люди, а не ангелы. Поэтому (и это тезис номер один):

- Свобода слова — необходимое условие, чтобы утверждения о соблюдении/несоблюдении любых других прав и свобод вообще имели смысл.

-

Может, свобода слова и инструментальна, но инструмент этот абсолютно необходим и ничем не заменяем.

Говоря «не ангелы», я вовсе не хочу никого демонизировать. Я имею в виду ровно то, что сказал — живые люди. Со своими слабостями, заблуждениями, когнитивными искажениями и так далее. И вот что интересно, пусть для многих и неожиданно: не только источники, но и цензоры/модераторы — тоже живые люди со всё тем же набором. И что уж совсем ни в какие ворота — бескорыстные активисты модных движений тоже.

Я ни в коем случае не собираюсь приравнивать друг к другу государственные репрессии и «культуру отмены». Быт убитым, посаженным или всего лишь уволенным и разоренным — три большие разницы. Для человека, попавшего под каток, и для совести водителей этого катка. Но воздействие на информационное пространство, на доступность информации, на разнообразие и независимость источников — довольно похоже в конечном-то счете. Другое дело, что способы противодействия и меры сдерживания существенно разные, но это не значит, что они совсем не нужны.

Читатель ждет уж рифмы «розы», в смысле пассажа на тему «чо там у американцев». Так вот на данном этапе и в ближайшей перспективе у американцев все довольно неплохо. Их политическая система, с одной стороны, содержит огроменное количество «сдержек и противовесов», а с другой — настолько развита, что втягивает в себя любую серьезную общественную движуху. В себя — значит в поле действия тех самых сдержек и противовесов в частности. Так что, лично я полагаю, эта система сумеет продержаться под натиском нынешнего воинствующего инфантилизма достаточное время, чтобы большая часть активистов успела повзрослеть.

А вот в обществах, которые восприяли «культуру отмены» в порядке каргокульта, а собственных сдержек и противовесов не накопили, как, впрочем, и политической системы в целом, все может статься печальней.

- Свобода слова — это не про людей, это про информацию, и негативные последствия для общества наступают от блокирования собственно обмена информацией.

-

Какими средствами блокируется обмен информацией — кровавыми и тоталитарными, или мягкими и «либеральными» — важно для непосредственных участников, но общей картины не меняет.

Это был тезис номер два, если кто не догадался.

Вернемся к нашим неангелам. Всегда, когда кто-то стремится ограничить свободу слова, это направлено против абсолютного (с точки зрения ограничивающего) зла. Правда, почему-то у разных ограничивателей оно разное, иногда противоположно… Но, естественно, моральный человек не может допустить мысли, что его мораль не абсолютна1. А раз чьи-то высказывания противоречат морали и являются злом, то их нужно запрещать, не оглядываясь на какие-то там свободы.

Однако есть проблема: сущностное высказывание (за пределами чистой математики) не противоречащее ничьей морали — невозможно (в пределах чистой математики — не уверен). Спасает только то, что высокоморальные люди обычно не в состоянии понять, как то или иное высказывание соотносится с их ценностями, если логическая цепочка оказывается длиннее одного шага.

Можно, конечно, ограничиться правильными, прогрессивными убеждениями, то есть своими. Правда, и здесь могут возникнуть сложности, поскольку современный прогрессивный человек должен одновременно поддерживать и феминизм, и женское обрезание, если оно производится исламоверующими… Но это отдельная грустная тема. К тому, что я хотел бы сказать, больше относится цензура против антипрививочников — ее прогрессивная общественность, как правило, яростно одобряет, при этом таковая цензура почти введена, а может, и не почти — в Фейсбуке. Безусловно, Фейсбук тут в своем праве, но вот одобрять такое, особенно, находясь в России — ну такое… Достаточно представить, что было бы, если б тот же «Спутник» действительно давал серьезные побочки, а за информацию об этом соцсети бы банили. Под радостное одобрение прогрессивной общественности, конечно.

- Свобода слова — это всегда свобода плохого слова.

-

Слово, приятное большинству или лично вам, в защите не нуждается. Априорной истины не бывает, и чтобы распознать заблуждение, его нужно обсуждать и проверять, отказ же от обсуждения — это и отказ от установления истинности.

Резюмируя: не суть важно, кому (плохим людям) и какими способами (исключительно гуманными) затруднено высказывание — любые препятствия обмену информацией сами по себе наносят ущерб обществу.

-

См. пост «Наблюдение», 2010.04.04. ↩