Обработка фотографий

Софт для обработки фотографий

Рубрикатор

Последние записи

Первая глава «Практического руководства...»

Выложил первую главу «Практического руководства по darktable» — «Базовая обработка».

Вместе с «Введением» первая глава должна дать полноценный быстрый старт — основные вещи, которые необходимы, чтобы начать уже делать что-то полезное.

Описаны действия и модули для:

-

Выставления баланса белого;

-

Исправления оптических искажений и шумоподавления;

-

Кадрирования и изменения геометрии;

-

Работы с общим контрастом и экспозицией, вытягивания теней;

-

Подчеркивания деталей посредством локального контраста.

Огроменный вышел справочный раздел, подумываю о том, чтобы вынести переводы справки отдельно от глав все-таки… Но пока не уверен.

По прежнему жду замечаний и вопросов.

Следующая глава будет про организацию изображений — снова представление светового стола, но уже в максимально развернутом виде.

Этим стулом...

Начал писать большое Практическое руководство по darktable. Выложил «Введение», где рассматриваю общий интерфейс и базовое управление снимками.

Это всё пока черновик, который будет правиться и дорабатываться, поэтому замечания и вопросы крайне приветствуются.

Общая идея — соединить изложение в практическом ключе, посредством сквозных примеров и теоретических отступлений, со справочными материалами, прямо соответствующими родной справке darktable.

На данный момент справочная часть — это ИИ-перевод, тогда как практическая — оригинальный текст (писать не-перевод посредством ИИ оказалось практически невозможно, т.е. писать промпт куда сложнее и дольше, чем сам текст… это отдельная интересная тема, надо будет пост написать). По ходу дела буду и справочную часть активно редактировать, чтобы привести язык в порядок и единообразие.

Вообще, конечно, задумка масштабная, писать буду долго, тем более, что не могу этому посвятить все свое время… Но надеюсь где-то за полгода-год закончить. И опять же, рассчитываю на фидбэк по ходу дела, чтобы ничего не забыть и не схалтурить.

Обработка фото наблюдений

В последнее время я просмотрел довольно много всяких разных чужих наблюдений на iNaturalist и, пожалуй, имею что сказать по поводу фотографий. Не только нецензурного.

Понятно, что со снимками далеких птиц на телефон сделать, в общем-то, ничего нельзя, разве что отметить малую вероятность успешной идентификации при таком сетапе. Но следующая по популярности проблема — это съемка птиц на фоне неба или что-то подобное, т.е. высокий общий контраст сцены и полная неразличимость интересующего нас объекта в тенях1. И с ней что-то сделать уже можно.

Сразу скажу о допустимости обработки в целом. Возможно, для кого-то это будет новостью2, но необработанных фотографий не бывает, данные, которые считываются с матрицы — это не картинка в JPEG, они в любом случае требуют интерпретации и обработки по некоторым алгоритмам. Вопрос в том, будет ли это автоматическая обработка внутри камеры (съемка в JPEG), или последующая уже подконтрольная пользователю обработка RAW (те самые сырые данные с матрицы) на компьютере, так называемая «проявка». Так что не стоит размышлять о допустимости/недопустимости обработки вообще, стоит говорить о допустимости/недопустимости конкретных методов и приемов обработки. О них и пойдет речь.

Итак, тем, кто снимает на телефон или дешевую мыльницу (ничего не имею против, просто нужно сразу понимать ограничения техники)3, дальше можно не читать. Речь пойдет о случае, когда техника сама по себе в принципе неплохая, но условия съемки: фон, освещение — портят всю малину. С другой стороны, если техника реально крутая и всегда на полном автомате снимает хорошо, то дальше тоже можно не читать, просто такая техника и стоит, как, пусть не крыло от боинга, но вполне приличный автомобиль, и используют ее обычно профессионалы, которые и без меня знают, что и как делать для наилучшего результата.

-

Не буду показывать пальцем, но можно посмотреть в целом на список наблюдений птиц, нераспознанных за долгое время, и там между действительно сложных случаев и безнадежно телефонных кадров легко обнаружить и то, что я имею в виду. ↩

-

Я планирую этот пост с небольшими сокращениями выложить также в своем журнале на iNaturalist, поэтому проговариваю некоторые вещи, о которых уже писал, или полагаю общеизвестными для любителей фотографии как таковой, однако которые явно (судя по наблюдениям) неизвестны тамошней аудитории. ↩

-

Хотя я и не понимаю постоянную съемку на телефон совершенно неопределяемых кадров. Если это уже хобби, то можно и б/у фотокамеру купить. ↩

Darktable 4.2.0

Недавно вышла очередная версия моего любимого софта для обработки raw-файлов фотографий, и я решил, что это подходящий повод для того, чтобы посмотреть, а что же поменялось с того времени, когда я писал «Darktable — (не очень) быстрый старт». Речь там шла о версии 2.6.2, так что изменилось многое.

Вообще, версии 3.x.x развивались довольно бурно, стабилизировавшись к четверке, и в целом рабочий процесс можно считать устаканившимся. Что радует, ибо свистопляска немного утомила. Сейчас же, если мы посмотрим на изменения в релизе 4.2.0 относительно предыдущего 4.0.1, то увидим там плавные улучшения, доведения до ума, исправления багов и один новый модуль, о котором позже. Так что именно процесс принципиально не меняется.

Изменения, о которых пойдет речь ниже, в основном появились именно в версиях 3.x, но я не буду заморачиваться на поиск конкретной версии.

Hugin по-русски

Ковыряю потихоньку перевод документации по Hugin. Ну как документации… Там скорее база знаний на вики-движке. Когда-то давно я пытался привлечь к этому делу других людей на вики гитхаба, но что-то никто не приnвлекся. Так что я плюнул на вики-формат и загнал все это дело в привычный уже Jekyll на поддомене hugin.shikhalev.org.

В принципе, если вдруг кто захочет поучаствовать, то особых проблем быть не должно — markdown не сказать чтоб сильно сложнее вики-разметки. Правда, понадобятся базовые навыки работы с Git и GitHub, но это сейчас должно быть где-то на уровне обычной грамотности.

В процессе перевода я понял, что последовательность и структурированность оригинала меня категорически не устраивают. Вообще, материал довольно неровный. Как я уже сказал, это скорее база знаний, заполняемая разными людьми с разной степенью аккуратности, детальности и т.д. Поэтому я решил сразу запланировать помимо собственно перевода компиляцию всего этого дела во что-то более цельное. Правда, понятия не имею, когда до этого дойдут руки.

Что до текущего состояния, то статус перевода можно смотреть на странице «Переводы», где, впрочем, все абсолютно не структурировано — это просто автоматический список страниц, разбитый по статусам. Из более-менее цельных кусков переведено описание главного окна, оно же «Простой интерфейс», со всеми вкладками (там по ссылкам). Это в принципе уже может быть полезно для начала работы (а еще для начала можно прочитать мой старый пост «Пингвин-фотолюбитель: 3. Панорамы»).

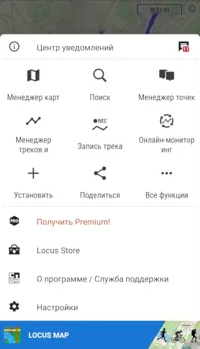

Как я ставлю геометки к фотографиям

Получение трека

Фотокамера у меня недорогая, и GPS в ней, конечно, нет. Зато есть в телефоне. Поэтому треки я записываю приложением Locus Map Free (не Pro) — большую часть его возможностей (даже бесплатной версии) я не использую, но треки пишет хорошо, меня устраивает. И, кстати, весьма скромно использует батарею.

Перед выходом, сразу после проверки заряда во всех устройствах и места на флешке, крайне желательно убедиться, что время на телефоне и в камере — одинаковое. Конечно, при пешем передвижении минутная разница не так существенна, но однажды у меня камера отстала на пять минут, и результаты были для меня несколько внезапны.

Что еще важно для записи трека: дать приложению нужные разрешения для всех режимов — не ходить же с постоянно включенным экраном, на котором оно распахнуто. То есть, доступ к местоположению должен быть «Разрешить в любом режиме», и «Контроль активности» — «Нет ограничений», при рекомендованном «Умном режиме» нормального трека получить не удастся. Что хорошо — Locus Map проверяет эти разрешения и выдает подсказку, если они не установлены, не исключено, что именно отсутствие такой подсказки и не позволило мне подружиться с другими приложениями для записи треков.

Трек пишется в GPX-файл, и это хорошо, поскольку данный формат понимают если не все, то очень многие программы, с которыми нужно взаимодействовать. Я его отправляю прямо из приложения кнопкой шаринга «», из предлагаемых вариантов выбирая KDE Connect — архиполезная вещь, хоть и глючная (впрочем, каким путем передать файл на компьютер — непринципиально).

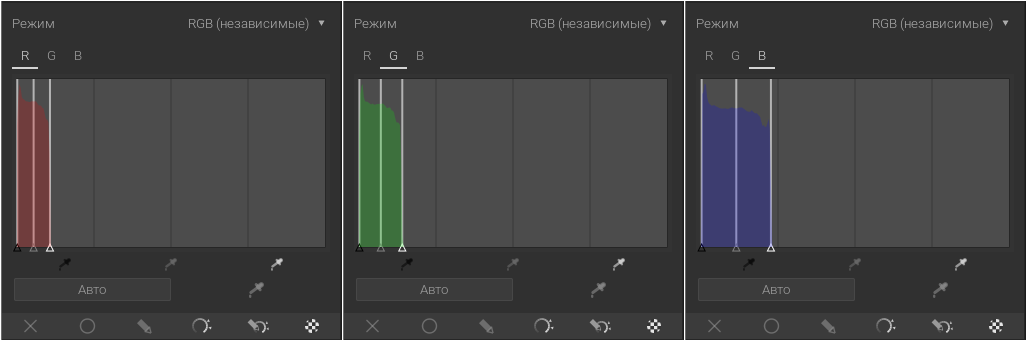

Новый модуль Darktable — «Уровни RGB»

Продолжаю изучать новые возможности Darktable 3.0. Пробежался по некоторым новым модулям, пока не впечатлен, но кое-что интересное нашлось. Модуль называется «Уровни RGB1» и делает, в общем, то же самое, что и старый модуль «Уровни» (правда, без полностью автоматического режима), но с возможностью работы по отдельным каналам красного, зеленого и синего. Что это дает на практике, сейчас и рассмотрим.

-

Документация по модулю «Уровни RGB» (en, v3.4): https://www.darktable.org/usermanual/en/module-reference/processing-modules/rgb-levels/ ↩

Новая базовая кривая в Darktable

Начинаю потихоньку изучать новые возможности в Darktable 3.0… Сегодня — довольно спорное (судя по форумам, как минимум) нововведение в настройках базовой кривой1 — «Сохранение цветов».

Чтобы составить собственное мнение, я взял несколько своих фотографий с настройками, отличающимися только базовой кривой (прочие настройки — это авто-уровни и локальный контраст по умолчанию, см. пост «Darktable — (не очень) быстрый старт»). Сюжетно фотографии разные, и новая настройка проявилась на них тоже по разному, подробности далее… Во всех случаях я сделал три варианта:

-

базовая кривая отключена;

-

базовая кривая включена, сохранение цветов отключено;

-

базовая кривая включена, сохранение цветов включено в варианте по умолчанию (других вариантов я делать не стал, поскольку там уже отличия на грани различимого).

Все снимки сделаны на Canon EOS 77D, базовая кривая — Canon EOS по умолчанию (не альтернативная). Как поведет себя новый механизм на других камерах с другими базовыми кривыми — не могу знать.

-

Базовая кривая (en, v3.4): https://www.darktable.org/usermanual/en/module-reference/processing-modules/base-curve/ ↩

Darktable — (не очень) быстрый старт

Скриншот с [официального сайта Darktable](https://darktable.org)](/img/2019/09/21/darktable-quickstart/site-800-1914x1336-0-0.webp)

Со времени моего прошлого поста про Darktable прошло, страшно подумать, три с лишним года. За это время и инструмент вырос (версия 2.6.2 сейчас у меня вместо 2.0.4), и я научился им лучше пользоваться.

Кстати, за это время вышла официальная сборка Darktable под Windows. Если кому не хочется пиратить Lightroom, а с винды не слезается — пользуйтесь. Правда, про стабильность/надежность ничего не знаю.

Время не стоит на месте, как и разработка Darktable. Сейчас (26.12.2022) актуальная версия — 4.2.0, и я написал отдельный пост, являющийся дополнением и актуализацией данного — «Darktable 4.2.0».

А еще я недавно с удивлением и радостью обнаружил в сети неплохой перевод «Руководства пользователя Darktable». Там по версии 2.4, но от 2.6 оно мало отличается, к тому же всегда в спорных моментах можно обратиться к актуальному англоязычному мануалу. Перевод же от всей души рекомендую в качестве обзора возможностей (и особенностей) программы. В дальнейшем я буду ссылаться на обе версии документации посредством сносок к терминам.

Итак. Настоящим постом я хочу рассказать, какие я использую настройки для уменьшения телодвижений в процессе обработки фотографий, и какие же движения никто не отменял. Сразу скажу, что это а) мой личный опыт, б) только базовая обработка. Повторять страницы мануала нет никакого желания, а если говорить об осмысленном применении всех возможностей, то и компетентности.

Пингвин-фотолюбитель: 5. Стекинг

Первым делом, пожалуй, сошлюсь на источники: ключевым по теме данного поста стал англоязычный пост Barry Grussling — «Focus Stacking in Linux»; прочая информация получена из официального руководства enblend/enfuse. Собственно enfuse и будет нашим главным инструментом для стекинга.

Что такое стекинг? Это когда мы делаем несколько кадров одного и того же, в общем случае — с разными параметрами, а затем хитрый алгоритм собирает нам результирующую картинку. Например, если мы сделаем несколько снимков с разной экспозицией, то можем получить в результате что-то очень похожее на результат сведения HDR, о котором я говорил в предыдущем посте. С той лишь разницей, что собственно HDR-изображения (т.е. с динамическим диапазоном более 8 бит на канал) мы не получим, сразу приведение к 8-битному виду.

Кроме стекинга по экспозиции рассмотрим еще уменьшение шумов и стекинг по фокусу.

Показаны 10 записей из 18